[3]いま、米づくりは自由になったのかもしれないということ

2025年03月08日

|書籍

署名:反穀物の人類史

著者:ジェームス・C・スコット

発行:みすず書房

|書籍紹介

反穀物の人類史は『Economist』誌ベスト歴史書2019に選ばれた一冊です。

一般的には、人類の定住と穀物栽培のはじまりが国家の誕生を促したと考えられているかと思います。常に食糧を探し続けなくてはいけなかった、常に外敵からの襲撃に怯え続けなければいけなかった。そうした貧しい狩猟採集民がようやく安定した生活を得ることができた。そうして社会は大きくなり広がっていき、やがて国家が誕生した。そんな歴史観をお持ちの方もきっと多いのではないでしょうか。わたしもそうでした。それも特別深く考えたこともなく、ぼんやりと、まぁそうだろうねと当たり前に知っているつもりになっていました。

この本はそうした定説を否定します。最新の考古学・歴史学研究をもとに疑問を投げかけます。最初期の農業は人間の健康、栄養、余暇における大きな前進ではなく、初期の国家は人を引きつけるものではなくむしろ人を捕獲し縛りつけておかねばならず、文明内部の多くの非エリートにとっては国家の外での生活(ある種の野蛮人としての暮らし)のほうが気楽で自由で健康的であったのではないか、と。

(農耕定住は)狩猟採集よりはるかに多くの重労働が必要なうえ、健康にもまったくよくないことがわかってきている。飢えや危険や抑圧によって強制されたのでなければ、自分からすすんで狩猟採集や遊牧の生活を捨てて農業に専念する者などいるはずがない。

『反穀物の人類史』

現代人の登場は紀元前20万年ごろですが、そんなわたしたちが定住を始めたとされる断片的な根拠が見つかるのが紀元前1万2000年ごろです。つまり地上での経験の95%は、小さく、移動性で、分散した、比較的平等な、狩猟採集民の小集団として暮らしていました。それから、主要基礎作物栽培の証拠が出はじめるのが紀元前8000年ごろです。そして、それから4000年以上の時を経た紀元前3100年ごろ、ティグリス川とユーフラテス川の流域に、小規模で、階層化した、税を集める、壁をはりめぐらせた初めての国家が誕生します。しかし理論家のあいだでは、作物栽培や定住は国家形成の主な要件であり、それらが確立すればもっとも論理的かつ効率的な政治的秩序として国家や帝国が生まれてくるのではないのかとされています。こうした大きなタイムラグはいったい何なのか、それが筆者の中心となる問いでした。

本書は232ページとそれほど分厚い本ではありませんが中身はとても重厚です。そして扱うテーマはとてもセンセーショナルです。その一方で著者のスタンスは一貫して謙虚であり、断定的というよりもこんな風に見ることも可能ではないか?どうだろうか?といったものです。そんなこの本の紹介としてピッタリの箇所があったので引用します。

ひとつの生業様式から次の様式への移行は鋭角的かつ最終的なものと見られている。ひとたび農業技術を目にすれば、遊牧民や狩猟採集民のままでいたいとは誰も思わない。そこには、一つひとつのステップが人類の幸福にとっての画期的な飛躍だという前提があって、そうした飛躍のたびに余暇が増え、栄養状態が向上し、平均余命が伸び、最後には安定した生活が得られ、それが家政を、そして文明の発展を推進してきたと思い込んでいる。世界の想像力からこの物語を取り除くことはほとんど不可能だし、それを実現するために必要な「12ステップ回復プログラム」など想像もつかない。しかし、それでもわたしは、ここで小さな一歩を踏み出そうと思う。

『反穀物の人類史』

すこし余談になりますが、反穀物の人類史の原題は『Against the Grain』です。著者が多くのアドバイスを頂いたマニングという方の著書から拝借したものでした。「木目(grain)に逆らって」から派生して、「一般的な流れや自然のやり方に逆らう」という慣用表現です。シェイクスピアの作品に登場するほどには古くからある比喩で、例えば反対にwith the grainといえば「木目に沿って」となるそうです。反穀物って何だろう、と疑問に思って調べるうちにわかったことですが、本書の趣旨である「穀物(grain)栽培に逆らってきたわたしたち」にもピッタリのなんて秀逸な書名なんだろう!とわたしはひとり感動しました。

|なぜ手にとったか

今でもよく覚えていますが、これは2020年の誕生日に友人の本屋さんで買った本でした。わたしは独立当時から、お米を中心にしつつも豆と麦もしっかりやって穀物農家になろうと考えていました。お店に行くたびに眺めている農業の棚にこの本を見つけて、反穀物という意味はよくわからないけれど読んでみたいなと思っていました。米の本はたくさんあるし豆や麦もすこしはありますが、穀物というテーマの本は当時の自分には珍しかったのです。本体定価が税別3,800円とけっこうなお値段だったので、それで誕生日という特別なときに買いました。事前知識のないまま手に取りましたが、今にして思えば、わたしが稲の歴史に関心をもつきっかけはこの本でした。そういう意味でも、とても思い出深い大切な一冊です。

なかなかに重厚な本だったので2週間以上かけて毎日コツコツと読み進めたのだと、当時のメモには書いてありました。本の受けとめ方は読み手によってさまざまですが、わたしにとって一番重要だった論点は、穀物栽培にはその成り立ちからして為政者による支配・管理があり、その権力構造を維持あるいは拡張するために推し進められてきたのだということです。本書内で直接の言及はありませんが、それは日本においても変わらないはずです。田んぼを美しく維持することも、百姓の清貧観念も、先祖代々の土地も、時の権力者にとって都合よく農民を農地に縛り税によって富を集約させるための装置でしかないとしたら。

もともとわたしは、大学生のときに訪れたアジアの国々で大きい格差のようなものに触れたことをきっかけに、自分の生き方や働き方を考えるようになりました。それから新卒で入った会社を辞めて、アジア学院で1年間のボランティアをしました。当時は、その経験をもとにして国際協力や開発支援といった仕事に進んでいくことを意識していましたが、アジアやアフリカから集った農民たちと共に生活をしていくなかでその考えは変わっていき、ゆっくりと農の世界に入っていきました。アジア学院では「共に生きるために」をモットーに掲げています。農民はどうしたら搾取されずにいられるのか、そして自らも他者を搾取せずにあれるのか。そうしたことがわたしの根っこにもある問いであり、自分も当事者のひとりになって考えていきたいというのが、わたしがほんとうに意識していることなのだと思います。正直なところ自分でもずっとよくわかっていなくて、あまり表立って言ったこともありませんでしたが、最近そのつながりに気がつきました(ここでシレッと告白してしまいます)。

だからこそ、より衝撃を受けた一冊でした。もちろんそれは、そうだと解釈することもできるという歴史のある一側面に過ぎないのかもしれません。複雑な社会全体のなかでそれがどれほど比重を置かれるべき物事なのかを測ることはわたしにはできません。ただ、そんなことを一切考えたこともなかったのです。これから穀物農家としてやっていこうと心に決めていた自分には出鼻をくじかれたような大きな衝撃でした。いや、穀物はその始まりから一貫してずっとそうなんだよと言われたような気がして、正直にいえば、どこか切ないような虚しくなるような気持ちになったのです。

それからここに関連してもう2つ、ずっと気になっていたテーマがあります。それは飢饉と税です。

「いまの日本だけを見ていたらわからないかもしれないけれど、昔は食べものがなくて大変だった。だから大切にしないといけないよ」。そういった趣旨の考えをわたしはいつの間にか持っていて、何も考えずに例えば大人として子どもに向かって、あるいは農家として広く一般に向かって言ってしまいそうになる、そんな瞬間が何度かはあったように思います。でもそのたびに何かが違うような気がして、グッとその言葉を飲み込んできたつもりです。

飲み込んだ理由は、ある種のありきたりな説教だよな、いわゆるポジショントークだよな、などの自分へのツッコミがあったからですが、一番には自分だってそんなのよくわかっていないんだよなという自戒の念でした。昭和の末に生まれ、環境にも恵まれておおよそ平凡な人生を送ってきたわたしには、飢饉、飢餓、食糧難、といった言葉は、過去にそうであったらしいというだけの知識に過ぎませんでした。そして全く同じようなものとして、「昔はお米がいまのお金のようなものだったんだよ」ということ。これもどこかで聞いたことがあって知っている、けれどもそれ以上には何もわかっていないことでした。

そしてこれら2つはすべてこの『反穀物の人類史』でつながるのだと思いました。より正確にいえば、つながっているんだと気がついたのです。昨年末から飢饉に関する本を読んでいたのですが、いざまとめてみようとするとなぜかずっと書けませんでした。学んだ内容を羅列することはできるけど、自分との引っ掛かりが見えなかったというか。それで、もともとは別でもう一つ書けるかなと思っていた税の勉強を同時並行で始めることにしました。そのうちにふと、何年も前に読んだこの本を思い出したのです。そしてここからであれば、素直にまっすぐ書けるような気がしたのです。ものすごく長くなってしまうだろうし、そもそもあれをもう一回読み直すのも大変だな…という躊躇もありましたが、数日間の逡巡の末に、やるしかないと決めて取り掛かりました。

そうしてつながるという一つの物語を端的にいえば、農民はある種の強制下で穀物をつくり、税としてそれを収奪され、それゆえに生産者でありながらも農民は何度も何度も何度も飢餓に遭う。穀物栽培は社会を発展させる要因でもあったし、農民一人ひとりの生活のなかには喜びもあったであろうけれど、構造として見るかぎりでは権力によって構築される枠組みの末端として機能してきたものであり、それを何千年も積み上げてきたのがわたしたちの文明史であり歴史なのだということです。

そんな解釈を自らつくったうえで、でもほんとうにそうなの?という問いを自らにぶつけてみます。自分がこれから精一杯やりたいと思っている米づくりに、単なる楽観視ではない、こうと思えるポジティブである種の構造性をともなった歴史観を抱けないのだろうかと思いました。残念ながら、それはいまここを書いている時点ではわかっていません。次の章で、読んできたことを整理しながら、書きながら、きっと何かを見つけるだろうとわたし自身に期待をしています。

|どう思ったか

さて、まずは飢饉についてわたしなりに整理したまとめを書いてみます。

歴史的な飢饉の概要から。『飢饉日本史』によると567年から1975年までの約1400年間において、506件の飢饉が起こっています。主な発生要因として件数の多いものから見ていくと、日照り120件 / 水害90件 / 風の害33件…と続きます。こうした天災起因のものが400件ほどと多数ではありますが、一方では流行病52件 / 地域エゴ31件 / 戦争25件といった、いわゆる人災として数えられているものも100件ほどありました。地域別では、東海道 / 畿内 / 南海道といった地域に多く見られます。そして年代別では、奈良 / 平安 / 安土桃山 / 室町といった時代が目立ちます。

しかし前提として、これらの数字は飢饉記録や歴史年表などの文献をもとに作成されたものです。地域的には中央やそこに近い地方は記録を集めやすく、また関係者の関心も高かったであろうことも想像ができます。年代的にも、古代には飢饉の史料がほとんど見当たらず、また戦国時代には戦乱のために失われているために実際の数よりも下回っているであろうとも書かれていました。つまり、あくまで歴史記録で確認できているかぎりにおいて、ということでもあります。

そして『江戸の災害史』を見てみると、概ね同期間の500年ごろから1869年にかけての飢饉の数は225件とあり、それとは別に干ばつ165件、洪水426件などと記載がありました。どちらの本もそのもとには『日本災異志』という大著があるため、どこでどう区切るかでその数は異なってくるという線引の問題といえるのかもしれません。そしてそうした数の多寡や区分の是非について論じるほどの素養はわたしにはありませんので、ひとつの参考となる規模感としてこれらの数字を捉えていけたらと思っています。

そしてこれはより局所的な話ではありますが、例えば江戸時代には近世三大飢饉と呼ばれるものがあります。そのいずれにおいても飢饉発生から10年、20年といった時間軸で人口減少が続き、小さかったとされる天保の飢饉で293,775人、大きいとされる享保の飢饉では1,003,986人、天明の飢饉では1,119,159人という被害が確認されています。そのときに数多見られた悲劇の逸話はさまざまな文献で読むことができますが、著名な一冊には杉田玄白が天明の飢饉の惨状を記したとされる『後見草』があります。ここで詳細には立ち入りませんが、『日本の名著22』にて現代語訳を読むことができます。

日本史上で最も厳しかったとされる飢饉は、1230年の寛喜の飢饉だそうです。それほどではなかったと指摘する本もあってその評価は揺れているようですが一応紹介すると、1220年代なかばから天候異変が続いており長雨や日照りが極端に続きました。そして1230年は冷夏でした。7月20日には美濃で降雪があり、8月25日は関東でも霜が降りるほどでした。全国でおおよそ1/3が亡くなったという記載がありました。

ただし、長い目で見れば、時代が下るにつれ全国的な被害規模は減っていきます。前述の『江戸の災害史』では、平安時代の701年〜800年や801年〜900年では100年ごとに50件ほどの飢饉がある一方で、江戸時代の飢饉は1601〜1869年で37件と確認できる記録が増えるわりにはそれほど多くはありません。江戸時代の大飢饉では地域差は大きいものの、全国的な被害は1割にも満たないそうです。総じて、時代が下るにつれて凶作や疾病への対策が相対的に改善されていったと言ってよいのかと思います。

つづけて飢饉とはどのように起こるのかという話です。『飢饉の社会史』によると、飢饉の開始から終息に至るプロセスには一定のパターンがあるとされています。すなわちそれは、凶作→一揆・騒動→地逃げ・非人化→強盗の頻発・餓死者の発生→疫病の大流行による大量死→回復です。その間には、民衆による餓死を免れるための懸命な行動が見られ、領主権力による飢饉対策が時限立法的に実施されます。

古代から近世において凶作の予兆が見受けられると、村々に祈祷札が配られたり、社寺による雨乞いや天気快晴、五穀豊穣などの祈祷が執行されます。これは古代以前から続く伝統文化として、政治的な権力を司るものたちが同時に宗教や儀礼を司る最高の司祭者として位置づけられていたことにも深く関わっています。当時の感覚がわかりやすいなと思った具体例を紹介すると、天下泰平や国家安寧を祈念して宮中に僧侶を700人動員して大般若経と金光明最勝王経を読ませる、平城京や機内4カ国を含めた全国で570人を出家させる、といった対応がありました。それから農民に対しては免税を行ったり、雑穀栽培を奨励して稲の代わりに粟を租税として認める、などもしています。そしてそれらに効果がないと見られると、恩赦として獄につながれている者を釈放したりもしています。これらの行動は古代中国の影響を強く受けていた当時の日本において、天下の乱れは治者の不徳によるものと考えられていたことに起因します。

そしていよいよ凶作が現実に見えてくると、一揆や騒動が起こります。それは領主に対しては御救を、商人や資本に対しては富の社会への還元を求めるもので、非合法的ではありつつも、一定の社会正義を実現させる戦いでもありました。『日本史小百科 租税』には、領主は勧農とも呼ばれる農業再生産の担保をする、そして農民は秋になれば税を納める、という契約関係が成り立っていたのだと書かれています。これは中世における正月の吉書の儀礼としても見られるもので、そういった背景に基づいたある種の正当性を伴った行動が一揆や騒動なのだと理解しました。

しかし飢えにさまよい盗みが多発するような飢饉状態になると、そうした民衆的正当性を発揮できるような結集の活力も失われ、その後は地逃げをして一家離散し、流民化、乞食化へと進んでいきます。土地を離れた農民が、自力で助かる最後のよりどころとして向かう先のひとつは山野河海でした。わらびの根を掘ったりドングリやトチを拾ったり、また、山に不慣れな農民のために可食植物の処理方法が書かれた救荒書がつくられたこともありました。そしてもう一つの手段は、親が子を売る、我が身を売る、として下人・奴隷になることでした。人身売買は公には禁止されてきましたが、飢饉時の最後の手段として許容されていたのも事実です。鎌倉時代の北条泰時も御成敗式目のなかで特例として是認していました。飢餓で死ぬのを待つだけならば、奴隷身分に落ちても生き残る選択肢を超法規的に残したともされています。それほど大昔ではなくとも、大凶作となった昭和6年のとある村では「娘身売の場合は当相談所でお出ください」という貼紙が村役場に出されたこともあるそうです。

また飢饉に疫病はつきものというのは、古代や中世に「飢疫」という言葉があったほど古くからの経験知でした。近世の飢饉でも、飢え死にそのものよりも飢えた状態に疫病が流行って死んだ者のほうが多かったことは、寺院過去帳の月別死亡者数のデータからわかることでした。大凶作の翌年5月から7月の梅雨の時期に疫死者のピークがあったとされています。城下町以外にも村医者がいて民衆が医者の治療に頼るようになるのは18世紀後期以降のことでした。それ以前の社会では疫病は疫病神によってもたらされるとされていたために、疫病退散の祈祷や神祭りの執行や御札の配布がなされていました。

このように進んでいく飢饉ですが、秋の収穫を迎えられさえすればすぐに収まるほど単純なものではありません。東北地方の八戸藩では、天明の飢饉とされる1782年に収穫が3割6分減、翌1783年には収穫が9割6分減となりました。領内の百姓51,614人のうち、餓死した者と疫病で死んだ者(および離散した者)の数は30,105人と、58%にもなりました。当然、翌1784年もまともな農耕などできる状態ではなく、82%が植え付けの時期遅れとなったそうです。これは一例ではありますが、飢饉の影響が複数年に渡って被害をもたらしていくというのは概ねこのようなことを指しているのだと理解しました。

それからおおよそどの本にも書かれていたのは、飢えるのはどの時代も農村にいる農民であったということです。ひとつだけ、近世において身なりのよい者がお金を抱えながら道端に倒れていたといった逸話を見ましたが、全体としてそうしたことは極めて稀であったと感じました。『都市の論理』に書かれていた文章がその本質をついているように感じたのですが、それは、都市に供給される農作物は農民が生産する食糧から自家消費分を引いた残りの農作物ではない、江戸時代の年貢は農村の余剰ではなく収穫とは無関係に原則として固定されていた、ということです。すこし飛躍になりますが、これは現代の食糧問題にもそのまま当てはまり、第一次産業への就業人口率が高い国ほど食糧事情が悪くなっています。歴史的に、国内の都市と農村にあったある種の格差構図は、いまでは国境を越えた国家間にもなっているとも言えます。

農民は飢餓に陥ると収穫物のない農地を前にして、自分たちが長いあいだエネルギーを費やしてきた農産物が実を結ばなかったことに対して諦めの気持ちを抱きがちである、農民は飢饉をとかく、自然条件や自己が遭遇した不運のせいだと考えやすい。収穫がなかったことを一番よく知っているのは農作物を育ててきた農民自身である。農民に飢餓をもたらすのは不作である。

『都市の論理』

これは、わたし自身もひとりの農民として、その気持ちが痛いほどにわかるなぁと思った文章です。稲作には収穫量に応じた作況指数という目安があります。平年ほどであれば100としてその年がどれくらいであったかを指し示すもので、例えば2024年は101でした。過去の飢饉が起きたときの作況指数をたびたび見かけたのですが、それによると禾の1年目の収穫量は間違いなく一家離散のレベルでした。時代も社会も違うので比較しても仕方ありませんが、今でも覚えているあの風景にまた別の意味合いが付与されたような感覚を抱きました。

長くなりましたがここまで見てきたように、飢饉とは食糧が極端に欠乏して餓死するような飢餓状態です。つまり、作物の不作・凶作それ自体ではなく、凶作が契機となり、それに数々の社会的要因が重なって食料の絶対的不足が人為的につくり出され、生命の存続が困難な危機的状況になることを意味します。そうしたことから飢饉とは人災だと言われています。すこし勉強すればわかるようなこんなことも、わたしはずっと知らないままでした。

その一方で、飢饉に関してもう一つ触れておくべきことはその救済措置です。どの時代においてもその時々で、力のある者がなんらかの手段を提供してきました。それは古くには弥生時代の首長からはじまり、政府やそれに類する立場の者、社寺の者、それから裕福な農民たちや商人たちが、祈祷、免税や恩赦、それに施行や合力ともよばれる直接的な物資の提供を幅広く行ってきました。

それは不平不満が大きくなるとその力を脅かされるからでもあって、例えば古代には農作業ができるようにと3,4月に集中して行われた食料や衣類の支給が行われ、近世には大阪の大和屋という町人が米の仲介で不当の利益を得ていたと衆目されたことから、他を圧する高額の施行をしていたことからもわかります。また、藩に流れ込んでくる者たちを集めた施行小屋をつくったものの、極力帰ってほしいという意図から非人にそこを管理させて非人小屋とも呼ばれていたり。そこに集った2,000人のうち8〜9割は亡くなったという記録もありました。

しかし一方では、天明の飢饉に際しても米沢藩内にひとりの餓死者も出さなかったとされる上杉鷹山や、学校中にある銅像でも有名な相模小田原藩の二宮尊徳のように、治者は民のためにかくあるべしといった姿勢からであったようなものもあります。また、熊本のとある寺の住職は年明けから3月末まで70日間の大施行を行い、毎日鐘を鳴らし香をたき経文を唱えながらお粥をふるまい、自尊心の強く寺に来れない者には家まで粥を運んだそうです。1つの寺が数千の人にこれほど長期にわたって心のこもった施行をしたのは稀だったとありましたが、でもこうしたことがあったのも事実です。

ここに挙げたのはいずれも特徴的な例で、基本的には炊き出しのようなもっと一般的なものばかりです。そしてこのように民間にも多く見られた救済措置は、近代化の流れで社会福祉という文脈に回収されていきました。福祉という観点では勉強してきていないので間違っているかもしれませんが、そこで西洋的な個人観と人権の概念を取り入れようとして、日本社会における福祉をつくっていったのだと理解しました。しかしそれは近世までにあったある種の助け合いとは質的に大きく異なるものなのではないか、といった問いが『都市と貧困の社会史』では提示されていますが、いまのわたしにそれを深く論ずるほどの知見は持てていません。これも今後の宿題だなと思いました。

さて、次は税について書いていきたいのですが、その前にすこしだけ脱線します。飢饉の勉強をしながら米農家目線で学んだいくつかのことがありました。技術そのものは積み上げられてきており、それは確実に飢饉への備えになっていたということです。

農具についても、そもそもは石包丁や木の鍬などが主な農具で、それらはゆっくりと鉄製に替わっていきます。弥生時代後半に鉄器化が最も進んだ農具は鎌だったそうです。しかしそれは農民みなが持てるものではなく、平安時代でさえ鉄製農具をもつ農民は1/8ほどで、地方役人や富裕農民が零細農民に貸し与えるようなものでした。それが1200年代後半には鍬、鋤、鎌や斧といった鉄製農具が全国の農家に普及していきました。

時を同じくして、平安時代後期からは家畜の農耕利用が少しずつはじまっていきます。1200年代後半には、西日本では馬が、東日本では馬が、中規模程度の農民の田畑でも見られるようになります。そして同時に、それまでは入会地などの灌木を焼いた灰が主であった肥料も、牛馬の糞尿からできる厩肥の利用が進んでいきます。近世になってからは金肥とも呼ばれる購入肥料がすこしずつ増えていき、明治以降には満州大豆の輸入や北海道の魚肥が出回り、昭和には硫安の工場製造がはじまります。太平洋戦争の激化で肥料生産は急減するものの、基本的にはそのようにして多施肥の時代がやってきて、品種改良もそれに沿った形で進んでいきます。

また、灌漑設備や水利管理も向上していきます。灌漑設備として水車が初めて登場するのは610年のことですが、普及していくのは鎌倉時代から室町時代です。古代から中世にかけての西日本では干ばつが主な飢饉の原因でした。そしてそれらは鎌倉時代以降は徐々に見なくなっていきます。一部ではあり続けるし、あるいは享保の飢饉のように蝗害による飢饉は依然としてありましたが、東日本に比べれば早い段階から落ち着いていきます。その一方で、近世には主に東北地方が大きな被害を受けます。小氷期のような大きな文脈での気候の変化もありますが、品種改良で北進していった稲作は冷害には弱いのです。前回も書いたようにそれは昭和初期にまで長らく及んでいました。

それから水田二毛作もその原型は干ばつ対策であり、もとを辿れば奈良時代の飢饉対策にあったそうです。水田の生産性の高さは認めつつも気象条件などに大きく左右されてしまう。しかし一度陸田にすると水田に戻すためには大量の水を必要とする。そんななかで、初めは緊急避難措置としてその実施が認められていきます。それが前述の寛喜の飢饉などを経て、13世紀後半に一般化していくそうです。個人的に興味深いなと思ったのは、「稲を刈り終わったあとの田は無主の地(誰のものでもない)」という考え方が流布していて、1264年の田麦課税禁止令でこれを追認していることです。農民にとって裏作の麦は飢饉時の最後の頼みであったゆえに租税の対象とはされなかったのです。これは室町時代も貫徹し、豊臣秀吉が1597年に第二次朝鮮出兵の補充として一時徴収したものの、徳川家康らは百姓迷惑としてこれをすぐに撤廃したそうです。中国でも表作の稲は5割が地主のものでありながら裏作の麦は無課税であり、東アジア全体で広まっていた思想なのかもしれない、とありました。しかし、そうなると、農民は課税されない裏作に注力していく一方で、領主層は表作を重視するという対立が生まれます。以前ご紹介した『耕稼春秋』にも、役人として推奨すべきものと農民にとっての益だとわかるものと、そうした違いからくる役人の葛藤のようなものが書かれていたのを思い出しました。

このように農業の技術一つひとつにも逸話があります。『こめの履歴書』には、保温折衷苗代という寒い地域で苗を育てる稲作技術の誕生秘話が記されていました。わたし自身もそれをやっているのです。詳細には触れませんが、そんな苦労と努力の末に生まれた技術なのか!と感動しました。そしてここには田植え機の誕生もすこしだけつながっています。農業の機械化は主に戦後の1960年代の耕運機の普及にはじまります。それからバインダー、トラクター、コンバインと出てきて、最後に残されたのは田植え機でした。1967年に普及がはじまり、1970年には全国の水稲面積の3%だったものが、1984年には95%に達したそうです。この田植え機もその原型には箱育苗という技術がありました。それも寒い地域の稲作向上のためにと開発されたものですが、少し前から前述の保温折衷苗代が普及しており、あまり取り扱われなかったそうです。しかしそこに目をつけたのが農機メーカーであり、この苗箱の活用が田植え機の開発に大きく寄与したそうです。こうして現代に続く機械稲作ができて、農家、農村の姿が著しく変わっていきました。

ここまで断片的ではありますが、飢饉にも直接つながるような稲作の技術的な側面にも触れてみました。ただし例えば、そもそも温暖な気候から持ってきた稲を寒冷地で育てようと品種改良をしていったから東北の稲作があり、また冷夏での凶作があるのだといえばそのとおりだと思います。なので、あくまでそういった伸長などは所与の条件として、そのうえで徐々にその適応力を増していったのだなと思いました。

それから税についてです。歴史の順を追って見ていきますが、時代が下るに従って市場や法律の話にもなっていきます。

租税に関する最古の史料は3世紀の魏志倭人伝です。邪馬台国には「大人(たいじん)」と「下戸」や「奴婢」がいたことが知られており、下戸と呼ばれた一般の階層がなんらかのミツギ物のようなものを差し出していたと考えられています。また「租賦を収む邸閣有り、国々市有り、有無を交易し」といった記載があり、邸閣はミツギ物などを収納する倉ないしはそれを管理する役所などのような建物ではないかとされています。

それから5世紀に大和王朝が成立し、氏姓制度と部民制に基づく国家支配が拡張されていき、税制もそれなりに整備されていくことになります。主には3つの税があったとされていて、稲などの穀物を納めるタチカラ、穀物以外の物品を納めるミツキ、労力を提供するエダチなどであったという記録が残っています。そしてこの3つが、明治時代まで長く続く税の基本形ともいえるように感じました。

そして645年の大化の改新によって本格的な律令体制を目指していきます。農地については、公地公民として土地を公のものとし、農民は生涯それを借りることはできるが所有はできないこととされました。また稲作目線で重要なのは、ここで基本的には田地のみが国家の管理対象とされたことです。大宝律令につづく養老律令は刑法に関する律12編と、それ以外に関わる令30編でできています。令の9番目が田令として37ヶ条が記されています。その第3条に後述する班田収授の法があります。土地制度に関する規定は田令のみであり、畑令はありませんでした。その後も、12世紀に成立した土地制度の帳簿である「大田文」においても記述は田のみであり、それは後述する太閤検地においても同様です。日本における、ある種の表の歴史にはずっと水田がありますが、その明確な起源はここにあるのだろうと思いました。

律令体制下では、租庸調、雑徭、出挙、兵士などが課されます。稲に関しては、租では上田、中田、下田、下々田と区分されたそれぞれの田んぼに応じて3%〜6.5%の納税義務があります。そして出挙(公出挙)として毎年春夏の二度、稲を貸し出され秋には利息とともに回収される税があります。その利息は3割に軽減された時期があるものの原則は5割であり、農民にとっては大きな負担の一つだったそうです。ちなみに、このときには稲の穂首で刈りとった穎稲(えいとう)という状態で収めます。片手で握れるだけ握ったものを把(ぱ)といい、10把で1束(束)です。租税は二把二束でした。米は昭和初期に、容積販売(1石が10斗、100升、1,000合)から重量販売に変わったのですが、そうか、もっと前には手で持っていたのかとなんだかしみじみしました。

それからの流れとしては、前述した公地公民の考えは破綻し私有化が進んでいきます。その理由のひとつは、班田収授の法で分け与えていくはずの口分田が不足していったためです。この問題を解消するために、723年には三世一身法が制定され開墾した土地の一時的な所有が認められました。しかしそれでは十分な効果もなかったために743年に墾田永年私財法が施行され、開墾した土地の永久所有が認められます。その背景には公地公民が原則とされながらも、例外的に天皇や豪族が私有する屯倉(みやけ)、田荘(たどころ)や、社寺が所有する寺田や神田がそのまま存続を認められていた事実もありました。それらの土地私有を起点として8世紀末から15世紀末にかけて各地に荘園が生まれ広がっていきます。

その間の、ある種の荘園時代や中世における税制については正直とても難しく感じました。なにかいい本があればぜひ教えてください。という前置きをしながら、まずそもそも荘園とは何かを説明するとそれは田地を主体とした大規模な私的所有地です。しかし、現代のわたしたちが想像するような法概念としての土地所有というよりも、土地からの収益を支配している点に重きが置かれていました。つまり単なる土地ではなく、収益を生む場としての機構を荘園と呼んでいます。

鎌倉時代においては税の納め方にも変化がありました。それまでは農民が直接荘園領主や朝廷に税を納めていましたが、この時代には荘園領主の代理人である荘官や幕府が任命する地頭にまとめて納める形が広まっていきます。その結果、農民から幕府や朝廷への支払いは間接的なものになっていきました。

順番がやや前後してしまいますが、荘園には寄進という制度がありました。これは荘園領主が自分の土地を守るために、より上位の権力者に荘園を寄進してその権威による保護を求めるものです。地頭など現地の武士との対立も多いなかで、さらに上位へ寄進するということもあり、荘園の支配構造は多重で複雑なのものになっていく要因にもなっていました。これによって例えば11世紀から12世紀には、最上位にあたる摂関家や皇室が膨大な荘園を形式上の支配下に置くようになりました。こうした中間搾取の増加によって、中央政府の税収は減少していくことになりました。

荘園で徴収される税は、それぞれの荘園にもよるが概ね年貢、地子、公事ということかと理解しました。年貢はいわゆる収穫物であり、西国は米が多かったものの東国では絹、糸、馬、塩など地域によって異なりました。これは原則として田地を基準に課されていて、例えばとれるはずもない鉄年貢を田地に賦課するという構造になっていたそうです。これも古代の律令制度の流れを汲んでいるのだといえます。そして地子として小作料となる収穫物を支払ったり、公事としてさまざまな労働力の賦役が課されていたようです。

また中世後期にあたる室町時代においては、段銭(たんせん)や棟別銭(むねべつせん)といった戦費調達を目的とした臨時課税が中心である、という以上にこうであると端的に言えるほどの理解はできませんでした。『日本史小百科 租税』には、幕府の経済活動として収支関係がはっきりとわかる事例が少なく、財政という言葉にはなじまない特徴が多々見られるといった記載がありました。それは予算という概念がないこと、経済活動が米や銭などに一元化できないこと、あるいはわたしたちの感覚でいう臨時的なものが大きな比重を占めていることです。もう少し読み進めても、それぞれの戦国大名ごとに財政構造も異なっていて、やはり年貢や公事がさまざまであるといったところまでしかわかりませんでした。

続く近世において、まず重要となるのは豊臣秀吉による太閤検地です。全国統一の過程で、自分の支配地に組み込んだ土地をほぼ同一の基準で検地し、土地の生産量を石高で表し年貢収納の基準としました。また、それまでの重層的な土地所有関係を否定し、直接耕作者を検地帳に登録して年貢負担者としました。登録された百姓は、田畑屋敷地を所有し、持高に応じた年貢・諸役を負担する義務を負います。この政策の歴史的な意義は学者のなかでも議論が続いているそうですが、おおむね、荘園制の複雑な土地の権利関係を整理していったという理解でよいのかなと感じました。そして有名な五公五民や六公四民の税率がそれぞれの村単位に課されていました。

この時代、百姓のつくる米は主に換金されていました。大半を領主に年貢として徴収され、その余剰米も米商人に売却しています。幕府や藩は年貢の一部を家臣たちに与えたほかは大半を都市で換金し、家臣たちも都市でその俸禄を換金していました。諸大名が得た通貨は、参勤交代をはじめとした公務や自領の行財政の運営に欠かせないものでした。当時は、江戸と大阪がその人口の多さからも二大都市となっていて、江戸には東海道や東山道からのお米が入り比較的小さな規模の米問屋によって処理され、一方の大阪では北陸、西国や九州からのお米が入り大きな米問屋が誕生していきました。

またそれらの大きな違いのひとつに、大阪の堂島米市場の存在があります。当時は米が物価相場の基準でもあったために、米価が下がり過ぎれば農民はもちろん武士も藩も財政に困窮し、上がり過ぎれば人々の手に届きにくくなってしまいます。江戸幕府はこの堂島米市場を直轄する公的な市場として、そうした米価の調整機能も担わせていました。しかし実際には、お米そのものの売買というよりも、お米券とも言える米手形(のちに米切手に呼称変化)の売買が中心となり、実際に在庫されている米の量以上にも発行されるほどにもなっていた金融市場となっていました。

それから時代を下った明治時代、稲作目線では大きな転換があります。それは明治6年の地租改正です。それまでの物納から金納になり、定額賦課から定率賦課へと変わります。つまり米は商品になり、政府はその米価調整に苦心するようになります。それは明治6年の租税総額の92%は地租であり、当時の政府にはこの地租の確保が国家財政の確保と同義だったためです。その地租額と農民経済の再生産を確保するために一定水準の米価を維持する必要があり、そのために米穀買い上げと海外輸出を行います。反対に、高騰が過ぎた際には払い下げを行っていました。こうした地租、地方税や小作料によってこの頃の小作人の取り分は1/3ほどだったそうです。

しかし明治後期になると、資本主義の発展に伴い都市労働者の生活にも配慮した米価安定政策が中心となっていきます。当時の米代は実収入の20%ほどともいわれ、米価の動向は地主、農民だけではなく都市労働者の家計にも直結していたためです。その頃には地税から大衆課税、所得税などにシフトしていき、租税総額における地租の割合も明治40年には26.9%まで下がります。また人口も消費も増えていったことから、明治30年ごろから輸出よりも輸入のほうが多くなっていきました。

その後は政治情勢も日清・日露戦争とつづき、1895年の台湾の植民地化や1910年の韓国併合もあり大きく動き、特に大正6年から9年にかけては米価が3倍になるほど乱高下します。内地米と輸移入米との調整も必要になってくなかで、米穀法や米穀統制法などが制定されます。政府による売買の最低・最高価格を決めるなど、市場や取引所への介入・規制がおこなわれ国家権力における米穀管理が進んでいきます。そして、太平洋戦争の激化する1942年には食糧管理法が交付され、米だけでなく主要な食糧を統一して管理する総合的配給体制の確立を目指しました。米の生産者と地主に対して一定量を政府へ売り渡す義務を課し、その集荷や配給を指定した組合や業者が行うというものでした。

戦後は、1950年代から政府の管轄外で販売できる自主流通米の制度がはじまり、1969年には政府配給が完全に流量します。その後もしばらくは政府が価格を管理する仕組み(管理価格制度)が続けられ、通常は農家からの買い取り価格よりも販売価格のほうが低く設定されていました。これは農家の収入も米の供給も安定させるための政策でしたが、食管赤字として財政負担が増大していきました。そうして1995年には食事管理法の廃止と食糧法の制定がなされ、その後に続く2004年の改正食糧法もあって、国の役割は備蓄運営に限定され、価格と流通は自由化へと進んでいったというのがおおまかな流れです。

ここまで税に関するまとめとして始めたのですが、後半は市場や法律の話にもなっていきました。ホモ・サピエンスが登場する20万年前、つまり40万年前に火を扱いはじめたことで植物、動物、そして人間ですら、わたしたちは飼い慣らしはじめたのではと論ずる本書『反穀物の人類史』にはじまり、極めて断片的に細々とではありますが長い時間軸で稲作を地続きに見てきました。しかし近現代においてその糸がプツッと切られてしまったような感覚を抱きました。ここから先は辿れないなと。多くが農民であり、稲を主要な税として払っていた近世まではそれを見ることで一定範囲の社会を捉えていましたが、近現代以降ではそれはできなるなる、というか意味がなくなります。租税の対象であった稲は単なるひとつの商品に置き換わります。税は税としてあり続けますが、稲作は仕事になり農民は市民になり、そこにあるのは市場です。令和5年においては内閣府によると就労者人口は6,925万人であり、農水省によると農業従事者(基幹的農業従事者)は116万人、つまり1.6%に過ぎません。当然、それだけを見ても社会全体のことはわかりません。明治時代の社会変容の大きさと、いま自分がいる世界の形を改めて理解したような感覚があります。

さて最後に、ここからはすべてわたしの感想です。とにかくたくさん学び、たくさん書き、たくさん考えさせられた、そんな文章でした。

まず前提としてひとつだけ。今回、悲惨なできごとや事件について大量に読んできました。ここに書いたものはその一端ですが、読んでくださった方にもそれなりのご負担があったかと思います。どうしてそんなことをしてしまうのかという疑問を何度も抱きましたが、同時に、それを問うても仕方ないよなとも思いました。それはそれぞれの時代によって倫理観や道徳観が異なるからです。例えばいま自分が子どもたちに抱く愛情ですら恐らくひとつには時代の産物だということであり、もし自分が死があまりにも身近で、尊重すべきは個ではなく家の世界観であった近世以前に生まれていたら、きっと同じものを抱けてはいないのだろうと想像します。自分と同じ人間が、異なる環境におかれたことでそうなったと考えるほうが自然であり、今でも環境がそうなれば同じような振る舞いを多くの人がするのだろうと思いました。

それから、これらは格差の問題であり窮地において悲惨な目にあうのはいつだって貧しい者であり結局はお金(に類するもの)なのか…と思ってしまったり。あるいはわたしはいつからか百姓や自給自足にある種の強さやたくましさを見出していましたが、歴史的にみればそうとも言えないのだということも痛感しました。支払うべき税はいつの時代もあり、わたしたちはそれをずっと受け入れてきました。農民がもっとも力をいれる作物である米は多くを税として支払っており、残ったものは食べずに貨幣としてつかうことが多かったそうです。税と生活必需品、それは現代でも変わりません。これを食べずに売ればいくらになる、という考えが浮かぶのはわたしも農家だからよくわかる気がします。そしてその限度を超えてしまった事例は、例えば近世の諸藩と市場の関係を見ても歴史的にはたくさんあります。いまはもうそれを繰り返さないという明確な理由は、わたしには見つかっていません。

それでも当初の問いに改めて立ち返ると、稲作はいま初めて自由になったのかもしれないと思うようになりました。明治の地租改正によって物納がなくなり、近代化とともに政府にとって地租の重要性が相対的に下がっていったことがきっかけです。数々の戦争とその流れを受けて管理が強まったときもあり、国家と税そのものは依然としてあり続けますが、穀物栽培は他と同程度には自由を手にしつつあるとも言えそうです。

また一概にこうと言っていいのかわかりませんが、その自由の代償として田んぼ離れ、米離れがあるようにも見えます。生産面では、例えばいま同じ村で米づくりをしている人のほとんどが地元の方です。その多くもいわゆる高齢者の方々で、お子さんたちの世代の多くはもうここにはいません。何十年かしてその世代が替わるとき、目の前にある田んぼとともに育ち、当たり前にその田んぼに関わりつづける人たちはいなくなってしまいます。きっと全国で同じことが起きていますよね。消費面でも、日本全体でいえばまず人口が減っていきます。そしてひとり当たりの米消費量も下がっていて、ピークと言われる1962年の118kgから2022年には51.5kgと半分以下になっています。2010年からは一世帯あたりの年間購入額において、米はパンよりも少なく、また令和4年からは麺類よりも少なくなってきています。(ただし購入量でいえば一貫して米が一番多いので、現時点では米が主食といって差し支えないのかなと思っています)

長い時間軸を見つめてきた上で、今を見てみると、自由になった田んぼと米から人々は距離をおきつつあるのかもしれません。それはある種の皮肉でもあり、ようやく開放されてそもそも稲作に縛られる以前の狩猟採集民のように戻っているように見えなくもありません。が、人類の歴史的には食用植物の種類はずっと減少しているようですし、社会の質は変わっていないので、さすがにこの妄想はちょっと違うかなと自分でも思いました。そして、このままこれからについても少しだけ考えてみます。この流れはこれからも続いていくのか、あるいは一過性のものとして続かずに一定の揺り戻しがあるのだろうか。もちろん自分にはわかりませんが、ただもし選べるのなら、このまま続いていってほしいとわたしは思いました。

2015年、アジア学院で初めて土に触れたとき、わたしは食のことを何も知らないんだと気がつきました。食べものとは命であり、それは土と水と種から育まれていく。田んぼも畑もやり、鶏、豚、羊を飼いながら、食の99%を自給するコミュニティで暮らしながらそんなことを感じました。「土から離れては生きられないのよ」とは、きっと誰もが知っている天空の城ラピュタの有名な台詞ですが、ほんとうにそのとおりだと思いました。もっと多くの人が土との距離感を取り戻していくべきなんじゃないか!義務感や切迫感のようなものを勝手に抱え込んだわたしは、そんなことを心のなかでは思っていた時期がありました。

その一方でわたしたちの認知には限界があります。好むと好まざるにかかわらず、自分にとって重要なものでなければ意識しつづけることは難しいです。なので、ひとつの当たり前になった米について多くの人の意識が向くのは、例えば昨年から続く高騰のような問題になったときです。つまり、多くの人が米に意識を向けて関わるような社会とは、それだけ多くの人が米について意識を向けねばならないほど食糧が不安定で危機感のある社会である、ということに必然的にならざるをえないのかもしれないと想像しました。これも、先に書いた妄想のように間違っていて、自分には考えられないだけのもっと良い形があるのかもしれません。間違っていたらいいのになとすら思いつつ、ひとまずこの前提で話を進めるならば、昔の人は飢饉はだいたい30年から50年くらいの間隔でくると考えていたそうです。そしてそれは近世においては概ね正しいです。いま改めて勉強してみて、30年から50年に一度は餓死者も含めて数十万人の命が失われますみたいな社会を、望みたいとは思えませんでした。

しかしそれでも、強く意識を向けなければ不安定になってしまうのかもしれない。いやでもどちらかと言えば、意識というよりも技術の向上と、その他社会全体の豊かさからくる制度と補助によって今の安定は保たれているようにも見える。そしてそれは米が主食であるという性質を考えれば、戦後続けていた食管赤字時代のように米価を下げつつ農家の所得を維持するあり方は今後もひとつの選択肢になるような気もします。とはいえ、それもやはり意識によって向けられているのだからその向上はとても重要だと考えるべきなのか…、などなど。

そんなことをひとり悶々と考えていると、こうした田んぼや米を取り巻く議論のなかであまり見かけないけれども、一農家としてひとつだけ確かな感覚が自分にあることに気がつきました。それは米づくりそのものがおもしろいのだということです。

2018年の独立準備中、「たべものがかり」という名前を屋号の候補にしていました。他につかわれている方がいて諦めましたが、その頃からずっとわたしはそんな感覚で農家をしています。米については生産者だけれども、それ以外については消費者です。禾のお米を食べてくださっている方々も、お米については消費者かもしれませんがそれ以外ではきっとなにかの生産者です。そうして生産してくださったものを、直接ではなくともめぐりめぐって自分は消費させてもらっています。ここでは便宜上、生産者や消費者という言葉をつかいましたが、他では恐らくつかっていないと思います。なぜならそういう意識があまりないからです。どちらかといえば、職人(米職人?)であれたらという感覚を持っています。分業をして、多種多様な仕事が存在して、そうして社会が豊かになっていく、そう見ることができる。というかそれを豊かさなんだと認識するように、我々の思考なのか欲求なのかが定めたのだと思っています。今ここにないものを想像して求めてそれが実現するとうれしい、みたいな感覚を抱いたときからずっと。単なる進歩史観だと言われればたぶんそのとおりですが、揺れ動きながらも、すこしずつわたしたちは善に向かっているように思えてなりません。

そうして一つのかかりになったとも言える米づくりは消費も生産も減り、田んぼのある程度は原野に還っていくと思います。自分の住む村でも、集落でも、これから先の保証は全くありません。でも、わたしはそれほど悲観的ではありません。だってこんなにおもしろいから。土に触れることも、田んぼを歩きつづけることも、稲の成長を見守る日々も、そのすべてが生に満ち溢れていて、純粋に他の仕事や暮らしと比べても圧倒的な魅力があるとわたしは思います。東京での会社員生活も、栃木や広島での農的な暮らしもよかったけれど、やっぱりいまが一番です。こんなにいい毎日を過ごせていて、食べてくださる方々のおかげで米農家であれて感謝の気持ちでいっぱいです。田んぼの義務感は薄れていって、自由度は増していきます。社会的意義が付与されていることに反対ではないけれど、それは必須ではないような気もしています。田んぼをやりたい人への門戸も開かれて、3000年の歴史がありながらも稲作はこれからもっと新しくおもしろくなります。なぜなら田んぼそのものが魅力的だから、きっと大丈夫です。いま改めて、漫画『夏子の酒』の台詞が染みてきます。

これからは田畑があるから百姓をやるんじゃない。百姓には豊かな才能と努力が必要だ。未来はそういう人間が田畑を耕す。大自然の営みを受け入れる心、土と水の力を理解し育む能力、あらゆる困難に耐え、乗りこえるエネルギー、そしてなによりも農作物への限りない愛情。それらが百姓に課せられた資格だ

『夏子の酒』

—–

20冊以上を読んで、20,000文字以上を書いてきて、おそらくまる1ヶ月くらいこの文章に向き合っていました。どこに行くのかもわからないままで正直とても苦しかったです。そんな最後に、まさか[0]の冒頭で書いたものに帰ってくるとはわたしも驚きでした。結局あまり変わっていないなぁと呆れつつ、まぁこれが自分なんだよなという納得感もあり。ただ総じて、また一つ深いレベルで同じことを言えるようになった感覚もあります。なのできっとこれでよかったのです。

わたしの不勉強により、ちぐはぐのまま強引に繋げてしまった文章もたくさんあります。でも雪が解けて春がきました。今季の読書はおわりにしなければいけません。良い収穫を迎えることができて、落ち着いた冬を過ごせればまた来年も続きをやりたいです。あぁ、たのしかった!

|参考書籍

反穀物の人類史(みすず書房)

日本の名著 22(中央公論新社)

都市の論理(中公新書)

都市と貧困の社会史(吉川弘文館)

江戸の災害史(中公新書)

飢饉 飢えと食の日本史(集英社新書)

飢饉の社会史(校倉書房)

飢饉日本史(雄山閣)

飢饉の歴史(日本歴史新書)

日本庶民生活史料集成 第7巻(三一書房)

日本史小百科 災害(近藤出版社)

日本史小百科 荘園(東京堂出版)

日本史小百科 租税(東京堂出版)

日本残虐物語1 (平凡社)

米の日本史(雄山閣出版)

ハタケと日本人(中公新書)

日本中世の民衆像(岩波新書)

気候で読み解く日本の歴史(日本経済新聞出版社)

日本二千年の人口史(PHP研究所)

米政策の転換と食管法(富民協会)

穀物価格政策の構造(弘文堂)

大阪堂島米市場(講談社現代新書)

江戸の米屋(吉川弘文館)

[2]品種改良の歴史、技術を通して人の心を知るということ

2025年01月29日

|書籍

書名:稲 品種改良の系譜(ものと人間の文化史86)

著者:菅洋

発行:法政大学出版局

|書籍紹介

ものと人間の文化史は法政大学出版がつくる重厚な書籍シリーズのひとつです。記念すべき1番は1968年に発行された「船」で、直近では191番「鷹」が2024年11月に発行されています。「貝」や「森林」など同タイトルでⅠ、Ⅱ、Ⅲと続くものもあり、冊数としては219まで出ています。

本の内容はタイトルによって異なりますが、出版局HPにあるこのシリーズの説明文章がとても素敵なのでそのまま引用します。

文化の基礎をなすと同時に人間のつくり上げたもっとも具体的な「かたち」である個々の「もの」について、その根源から問い直し、「もの」とのかかわりにおいて営々と築かれてきた暮らしの具体相を通じて歴史を捉え直す

『法政大学出版局HPより』

わたしはこのシリーズが大好きです。なにか学びたいテーマがあるときには、まずここで出版されていないかを調べます。すこし前に禾でつくる加工品の名前を考えたときにも、このシリーズから「もち」を買って読みました。残念ながら「うどん」はありませんでしたが、もしかすると125番の「粉」は関連があるかもしれないなと思っていて、いつか読んでみたい一冊です。コレという何かを自分のテーマとしてお持ちの方は、ぜひ一度ここで探してみるのもおすすめです。

1998年に出版されたこの86番「稲」は稲の起源や日本への渡来にはじまり、明治時代に山形県・庄内平野で生まれた「亀の尾」という品種とその物語を中心に据えて、最後には宇宙で育てる稲についてまで書かれています。品種改良の系譜を副題にすえながらも、品種の先祖さがしをするわけではなく、品種がどのように発展していったのか、わたしたちが品種にどう関わってきたのかを描いた一冊です。

|なぜ手にとったか

前回にも書いたとおり、わたしは在来種に興味を持っていました。明治時代ごろの在来種とそれにまつわる逸話を知ることはおもしろかったです。またそれ以前にも無数にある、残された記録は名前だけといった稲ですら、誰がいつどうやってつくったのか、どんな稲だったのか詳細がなかったとしてもなお、自分にはおもしろかったのです。

洪水が頻発する岐阜県のとある集落では3年に1度は水浸しで収穫が皆無となり、田植えでは60センチも水があるために足の指に苗をはさんで植えるほど、そしてそこにあった品種が「池底」だったとか。あるいは発達した芒をもった「猪食わず」や「雀不知」という品種を想像すると、猪や雀も嫌がって食べなかった稲だったのか、それともそんな稲であってほしいと願った農家が名付けたのか。そんな風に、当時の農民たちの心がわずかばかりでも見えてくるような気がするし、それは今でもあまり変わらないある種の普遍的な「人の心」であるようにも思えます。

しかしその一方で、品種にとって重要な技術である品種改良そのものをぜんぜんわかっていないことが、自分のなかの課題感として大きくなっていきました。技術の実態や詳細がわからないとしても、品種改良という単語と、なにかいろいろやって新しい品種をつくっているんだよね、以上のことをもうすこしでもちゃんと知りたいと思うようになりました。

それから、「稲 品種改良 歴史」などで調べていき、いくつかの本を読みました。育種という言葉も初めて知りました。数式や図式で表された技術の話はぜんぜん頭に入ってこないものの、ようやくこれくらいの粒度で学びたかったんだ!とたどり着いたのが『品種改良の日本史』という本でした。もう絶版で容易には手に入らないことが残念ですが、わたしにはとてもありがたい一冊でした。

と、ここまできて、いろいろ読んで勉強になりましただけではなんだか不誠実にも思えるので、自分なりに理解した品種改良の流れを書いてみたいと思います。そしてもしここはちょっと違うんじゃない?という点があれば、ぜひ(やさしく)教えていただけましたらうれしいです。

育種はなんとなくは行われない。何らかの課題があるからであり、それを育種目標とよぶ。収量を増やしたい、病気にかかりにくく、水不足でも育ってほしい、など。

『種を育てて種を育む』

育種の歴史は古く、人類が農業をはじめた1万年前以前に遡ります。野生の植物を採取して利用する、自分にとってなるべくいいものを選ぶ、持ち帰って住居のまわりに持っていく。こうした営みがまさに人為選抜であり、育種の起源といえるものでした。

そもそも野生稲と一般的な栽培稲の違いは、脱粒性の難易、成熟のそろい、種子の休眠性にあるといわれています。野生稲は、同じ株や穂でも成熟の時期が著しく異なり、また成熟した籾は直ちに脱粒して地上に落ちてしまいます。そしてその籾も適切な温度や水分状況でも一度にすべてが発芽するわけではないという性質もあります。それらは鳥や獣、あるいは様々な気候環境から種子を守るための特性でした。ただしどれも栽培には不向きです。人間にとって都合のよいものをと、安定した管理ができるように、多く穫れるように、寒冷地でも育つように、病気に強いように、肥料が効くように、食味のよいように、とわたしたちが選び続けてきた静かな歴史がそこにあるのです。

自然突然変異体の利用:

稲の品種改良についていえば、おおよそ明治時代になるまでの長いあいだはすべてこの自然発生した突然変異からできたものだと思います。例えば東西で有名な2つの在来種も、山形県の亀の尾は惣兵衛早生の突然変異として見つかった3本の穂からはじまっているし、京都の旭は日の出の突然変異である2本の穂からはじまっています。在来種と呼ばれて古くからあるようにも思える稲も、当然ですが、脈々と続けられてきた営みのなかで名前の残らなかった農民によって見出されてきた名前の残らなかった稲の末裔です。

稲の品種に関する最も早い記述は万葉集にあるそうで、「かつしか早稲」や「かどたわせ」といった早稲という言葉が出てきます。奈良時代には種もみの俵につけた名札とされる木製の札に早晩性や草丈の長短を示す品種名が出てきます。鎌倉から室町時代には品種の関心が高まり、栽培上の性質や食味の良否などの視点から新しい品種の発見や分類が進みました。酒米に適したものや多収のものがどれかといった記録もあるそうです。それから江戸時代になると全国各地の農書に品種の分類や分布の記述が見られます。総じて、時代がくだり農業技術が向上するにつれ観察が細かく欲求が厳しくなっていくことで、品種の区分や内容が複雑になっていきます。

そんななかでも明治時代がひとつの分水嶺になるのは、1890年代に国と県に農業試験場が設置されたことに起因します。同時期に、生物の教科書にも出てくるメンデルの法則が再発見され、遺伝学に基づいた品種改良が発展していきます。設置当時は各県で数百を超える在来種が育てられていました。そこで県の試験場がそれらの比較試験を行い、それぞれの気象や土壌にあった数品種を推奨していきます。北海道の赤毛、東北の亀の尾、北陸の大場 / 石白 / 銀坊主、関東の愛国 / 関取、東海の神力 / 竹成、近畿中国の竹成 / 亀治 / 神力 / 雄町 / 旭、四国の神力、九州の神力 / 雄町 / 旭、などがそれにあたります。ちなみに明治37年の全国調査では稲の品種が4,000あり、そこから異名同種や同名異種などの整理を経て3,500ほどになったそうです。

純系選択法:

地域ごとに推奨された有力品種ですが、株によって特性が不揃いであるという課題もありました。そこで品種ごとに代表的な特徴を示し、特性のそろった品種に仕上げていった取り組みが純系選択法です。こうしてできたのが「亀の尾1号」や「神力3号」といった品種や、あるいは「滋賀旭」や「美濃旭」といった品種でした。

交雑育種法:

当初は成果も著しかった純系選択法ですが、もとの品種がもつ特性以上の改良が期待できなかったために、1900年代からは2つの品種の交配によって両親の長所をあわせた個体を選抜する交雑育種法が取り組まれました。1913年に生まれた「陸羽132号」は宮沢賢治との関わりでも有名ですが、亀の尾4号と愛国を純系分離した陸羽20号との交配でうまれた交雑育種法での優良品種第一号でした。禾が育てるササニシキもこの技術によってハツニシキとササシグレからうまれたもので、旧系統名東北78号の水稲農林150号でもあります。

人為変異体の利用:

自然界では放射線などが生物の遺伝子にあたっておこる突然変異も、放射線や化学薬品をつかうことで誘発できるようにもなりました。その利点はもとの品種の遺伝子型を大きく変えることなく、1,2の欠点を突然変異によって改良できることでした。1966年にうまれた「レイメイ」は「フジミノリ」を短稈に、つまり肥料をたくさん入れても倒れないよう背丈を短くしたもので、世界初の放射線育種の実用品種として私が読んできた品種に関するどの本にも記載があったほどの有名品種です。

この研究のなかで、突然変異の起こり方で一番多いのが短稈化であることもわかったそうです。次いで出穂時期が早くなったり遅くなったり、粒の形が変わったり。その一方で、味の変化や病気への耐性変化はあまり改良ができないこともわかりました

一代雑種(F1)の利用 :

1970年代からF1利用の育種もはじまっていて、一般的にはハイブリッドライスとも呼ばれています。遺伝子型の異なる品種のあいだで交雑すると雑種第一代は一般に両親よりも旺盛な生育を示し、環境に対しても安定した反応を示すようになるそうです。イネは自殖性作物なので、雑種の種子をつくるには開花前に花粉を取り除く必要が出てきます。そこで自然界で発見された雄性不稔種や突然変異で発生させたものを利用して、正常系統と間作することで、自然交雑で雑種をつくることができるそうです。

日本国内での普及は非常に限定的のようですが、例えば2009年の中国では作付面積の半分以上がハイブリッドライスになっています。また、たまに見かける議論ではありますが、いまのわたしの理解だと親は雄性不稔であるものの、子どもにあたるそのF1種は基本的には雄性不稔ではありません。

遺伝子改良技術:

2002年にイネゲノムが解読されて以降、イネのゲノム編集や遺伝子組換え技術は発展し、いろいろな可能性が模索されつづけています。特に、ゴールデンライスのような栄養価の大幅な強化、スギ花粉アレルギーを抑制したり糖尿病を改善する可能性のある作物など、品質向上に関する多くの開発が進められています。また、BT作物のような耐虫性や、気候変動への対応としての環境適応性の改善などにも大きな期待が寄せられているそうです。

それと同時に、環境や生物多様性への悪影響を考慮してさまざまな措置がとられるなど、影響の大きな技術がゆえの大きな不安や懸念も見受けられます。ただ総じて、これからの社会情勢を考慮すると優位性も高く、安全性を重視しながらより発展していく分野であるとされつづけていくことも間違いないのだろうなと思いました。

こういった取り組みのなかで、1931年から1945年にかけて在来品種から育成品種に置き換わっていきました。現在、国の登録品種はおおむね1,200品種、主食としてつくられているものは320品種ほどだそうです。しかし国立の農研機構、いわゆるジーンバンクでは世界中から集めた約4万点のイネ遺伝資源を保存しています。『稲学大成 第3巻 遺伝編』には在来種の諸形質は奨励品種に比べて一般には劣るが、変異が大きく、優るものも含まれ、育種素材として価値の高いものがある、といった記述もありました。いま現在でも育種現場で在来種を扱っているのはわかりませんが、いつか実際のところを伺えるような機会があったらいいなと思いました。

それと、これは育種とどう関係があるのかわからない疑問として、種を採りつづけることでその土地に馴染んでいくという考え方があります。長崎の雲仙で種採り農家をされている岩崎さんは著書『種をあやす』のなかでその重要性を説かれています。毎年の気候や変化を種は記憶していくのだと。その一方で大学で研究をされている方から、保存している種子の更新は数年に一度といったお話を伺ったことがあります。ここからはもう農家の現場感覚としか言いようのないものですが、もしそれらが本当だとすると、種の保存は重要であるが、毎年種を蒔いて育ててその年年の変化を体感してもらい続けることも同じように重要なのかもしれないなとも思いました。

種採りはわたしにとっても毎年の基本動作です。春から7年目とまだまだ若手でもありますが、その意味をすこしだけ体感できているような気もしています。親しい友人と「土と種、どちらがよりその農家らしさを持っているのか」を何度か話したことがあります。それは例えばある農家が、5年関わった田んぼで初めての種を育てるときと、5年関わった種を初めての田んぼで育てるときと、どちらがよりその農家らしいのか、という思考実験です。数年前には、間違いなく前者のほう、つまり土だと思っていました。でも今は、どちらとも言えないかなぁというくらいに種への意識が上がってきたような感覚があります。それは昨年、初めての田んぼで5年目になる種を育てたときに、始める前から心のどこかでなんとなく大丈夫そうと思えていたからだと思います。

今これを書きながらわかりましたが、いまのわたしにとって種採りとは信頼です。農業は毎年気候も変わるなかで、毎年種蒔きからのある意味では1からのスタートです。なので、正直にいえば毎年ものすごく不安です。でも何年も関わっていて、いろいろな気候を経験し、ときには異なる田んぼでも育ち、それを繰り返すことできっとこの種なら次も大丈夫と思えるようになっているような気がします。種との距離感も近くなってきたというか。この親しみは以前は田んぼにだけ感じることでしたが、ここ最近は種にも似たようなものを感じはじめているのだと思います。何年も経ったころにはまた違う考えを持っていそうで、わたし自身も楽しみです。

|どう思ったか

農家1年目ではすべての田んぼでササニシキを育てていました。そして2年目になってからは亀の尾やこがねもちなど複数品種の栽培に挑戦していきました。そのときに、これはぜひ育ててみたいと思ったものが農林1号でした。当時ある逸話を読んで感銘を受けたのですが、その詳細が最近読んだ『こめの履歴書』という本に載っていました。その農林1号と、それから藤阪5号という品種とその育種家たちについてすこしご紹介するところからはじめたいと思います。

農林1号は1931年に並河成資技師が育成した品種です。その名のとおり農林番号を与えられた最初のお米でした。並河技師が新潟県農事試験場に育種主任として着任したのは1924年のこと。東大農学部を卒業し、29歳の若さでした。当時の北陸はその環境に適した品種の育成が遅れていたそうです。新潟の主な稲作地帯は今でこそ乾田化していますが、そのころは腰までつかって農作業をするほどの湿田地帯でした。また9月下旬から10月はじめにかけて北陸特有の秋雨に見舞われ、梅雨のような空がつづき、農作業は妨げられ米も十分に乾燥せず品質も落ちてしまっていました。

そうした状況ではじまった農林1号の育成は、1922年に国立農事試験場陸羽支場で稲塚権次郎が陸羽132号と森田早生を交配させたことが出発点になります。育成には10年の歳月がかかりました。選抜は最後に一つを選ぶために出発点でたくさん交配し、次々に捨てていく作業です。ときにはその年の全組み合わせを捨ててしまうことも多く、それほどに厳しいものです。稲塚技師が第5世代まで選抜を行い、並河技師がそれ以降を行います。

引き継いだ47系統を圃場に植えて47系統群となり、1系統群につきそれぞれ5系統ずつ、さらに1系統に72株ずつ植える。系統ごとに稈長、分月げつ具合、出穂、成熟期と細かく調べて記帳し、秋の収穫期によいものを選んであとは捨てる。冬のあいだに細かく調査してさらにふるいにかけ、第6世代として選抜したのは15系統でした。それを何年も繰り返した先に、第9世代のなかから優れたものとして選び出されたものが農林1号になりました。

当時の北陸のお米は山陰と並んで味の悪さで定評があり、鳥さえまたいで通る「鳥またぎ米」と酷評されたそうです。それでも、農林1号はおいしいお米でした。そして早生の農林1号は端境期に出荷できるので売上もよく、秋雨の前に収穫できるので雨のなかのつらい作業からも開放され稲作の安定に大きく貢献しました。人手の余裕もできたので秋冬用の白菜やキャベツなどの野菜もつくれるようになりました。農林1号がうまれてから農業の形態そのものが変わったとされています。

また農林1号は親としての遺伝力でも非常に優れていました。農林22号との交配でうまれた子にはコシヒカリ、ホウネンワセ、ハツニシキなどがあり、孫にはササニシキがいます。それは亀の尾から陸羽132号に、そして農林1号へとつながってきた食味と品質の良さからきています。そうした系譜に目を向けて思うのは、いまのわたしたちが日々食べているお米のほとんどが農林1号につながるものであり、その育成が日本の米市場においても重要な意味を持っていたのだということです。

それから藤阪5号について。藤阪5号ができる15年前の1934年、昭和9年の東北稲作は大凶作となりました。8月に山へ焚き木をとりにいき、綿入れを着て田んぼの草とりをするほどの冷夏でした。6月20日過ぎに田植えをしてから8月はじめまでの48日間、無風曇天がつづき日を見ることがありませんでした。稲の生育は遅れ受精もできず、9月の田んぼは一面ススキの穂が出たように真っ白でした。特に被害の大きかった岩手県の北上山地では前年の1割ほどの収穫量となり、数年にわたって尾を引くほどの借金を背負い、若い女性の身売りもあったと書かれていました。17歳の子、14歳の子、6歳の子。もう両親には会えないと泣きながら峠を越えていったそうです。

その後に東北6県に凶作防止試験地が設けられました。そのひとつであった青森県藤阪に赴任した田中稔技師は33歳の若さでした。冷害に苦しむ農家の役に立ちたいと、17年のあいだ冷害研究に精魂を傾けました。そうして1949年にうまれた藤阪5号は東北に普及し、昭和9年とほぼ同じかそれ以下の低温となった1953年においても甚大な被害を受けることはありませんでした。その功績をもって田中稔技師は内閣総理大臣賞と農林大臣感謝状を受賞しました。

わたしはつくり手として、お米をおいしいと思っていただけたらうれしいし、お米を食べて豊かな気持ちになってもらえたらいいなと思っています。ただ、それよりもどんなときでも全てに勝るのは文字通りだれかの命を支えることです。わたしは飢えや栄養失調を知らないし、現代日本では長いあいだお米は飽和していました。ただ、こんな時代でも農家として忘れてはいけないものを忘れないために、日本の食を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を込めて農林1号を育ててみたいと思ったのでした。素朴で愛おしい味がしました。

しかし育種家たちの人生は輝かしいことばかりではありません。農林1号をつくり北陸稲作の救世主となった並河技師は、1932年に国立農事試験場中国小麦試験地(姫路市)の主任技師として栄転しました。当時は全国的に育種組織が整備され、業績への期待も大きく評価も厳しかったそうです。あまり特徴のなかった姫路での育種は並河技師にとって大変な心労で、農林1号の栄誉も重くのしかかっていました。育種は単調な重労働が毎日毎日続きます。一つの品種を育成するには短くて7年、ふつうは10年、長くて15年以上がかかります。それでも農林登録されるようなものは数年に一つくらいしか出ない厳しさもあります。そして1937年の秋、並河技師は自ら命を絶ちました。まだまだ40歳の働き盛りでした。

同じように、1963年にササニシキをつくった宮城県県立農業試験場古川分場では、それから1981年にサトホナミをつくるまでの18年間農林登録できるほどの品種を一つもつくることができませんでした。その間、育種家の地味な仕事を理解できない人々から批判を多く受けて心身を疲弊させ、ふたりの育種家がこの世を去りました。

いまの日本に住んでいれば概ねいつでもどこでもお米が買えます。その要因のひとつは間違いなく稲の増収です。ひとつの区切りとして、1880年から1960年にかけての80年で2倍以上の収穫量が見込めるようなりました。その増収にもいろいろな理由がありますが、育種による寄与は約6割であるという計算を見たことがあります。健康な人が健康について考える必要がないように、お金がある人がお金に頭を悩ませることがないように、お米のある社会はお米について深く考えることもありません。ひとつの素晴らしい時代になったのだと思います。ただしそれは、紀元前10世紀ごろに稲が日本に渡来してから完全自給を達成したとされる1967年までのおおよそ3,000年間、絶え間ない社会変化とともに、それを願った無数の人生が捧げられた先にたどり着いた今であるということを、わたしたちは覚えておいてもいいような気がしました。

そして品種改良についてわたし個人の正直な告白をすると、こうして学ぶ以前には心のどこかでそれをあまり良くないもののように感じていたように思います。もちろん在来種ですら選別の果てであることは知っていました。ただ、技術の詳細がまったくわからないことに加えて、いまの時点では感知できないだけの危険性に対するどうしようもない不安がありました。それは例えば苦海浄土で描かれた水俣での公害や福島での原発事故などから想起されるような、科学や技術に対するある種の不信感ともいえます。生活のすべてをゼロリスクにすることはできないと知りつつも、それは頭で理解するしないの話ではなく心の反応の話としてそうであったのだと思います。

今回、品種改良について改めて本を読んだものの、技術そのものへの理解が深まったとはとても言えません。それでも、そこに関わる人たちにたくさん触れたことで、自分の心になんらかの変化を感じています。その当時の人たちが向き合ってきた当時の課題や情熱を通して、そうした技術が無味乾燥なものではなく人が人を思ってつくられたものだと感じられるようになったのだと思います。そしてそこにより深い敬意と感謝の念を抱くようになりました。少なくとも、品種改良という単語を知っているくらいの知識しかなかった頃に比べれば、よりフラットな心持ちで技術に目を向けられるようになった感覚があります。

自然栽培が未来の可能性や選択肢のひとつだと考えているように、こうした技術もやはり可能性のひとつです。ただそれらあらゆる技術の本質がなにかといえば、安定して食べものが生産供給されること、そしてその担い手たちが健やかな日々を送れることに尽きるのだと思います。社会情勢も環境も大きく動いていくなかで、どういうものが食の豊かさに資するのか、そんな風に向き合えたらいいのかなといまは思っています。

最後に、並河氏の逸話には続きがあります。彼の功績は戦争の激化とともに忘れ去られてしまったのですが、戦後の1949年に新潟県知事や国立農事試験場らが発起人となり、並河氏の功績を称えようと並河顕彰会を設立しました。そこで北信五県の農家に向かって、たくさんの命を救った農林1号の生みの親である恩人の遺族を救おう、という呼びかけ文とともに、米一握り運動を訴えました。多くの農家が喜んで寄せた募金は当時のお金で500万円ほどでした。そうして並河技師の胸像を建て、遺族の生活安定と、農業技術功労者の表彰を進めることになったそうです。

|参考書籍

稲 品種改良の系譜(法政大学出版局)

品種改良の日本史(悠書館)

種を育てて種を育む(大阪公立大学共同出版会)

育種学(養賢堂)

育種学要論(養賢堂)

イネの育種学(東京大学出版会)

稲学大成 第3巻 遺伝編(農山漁村文化協会)

イネゲノム配列解読で何ができるのか(農業生物資源研究所)

イネゲノムが明かす日本人のDNA(家の光協会)

米の辞典 稲作からゲノムまで(幸書房)

種をあやす(亜紀書房)

こめの履歴書(家の光協会)

作物品種名雑考(農業技術協会)

日本水稲在来品種小辞典(農山漁村文化協会)

[1]江戸時代の水田は色彩豊かであったということ

2024年12月28日

|書籍

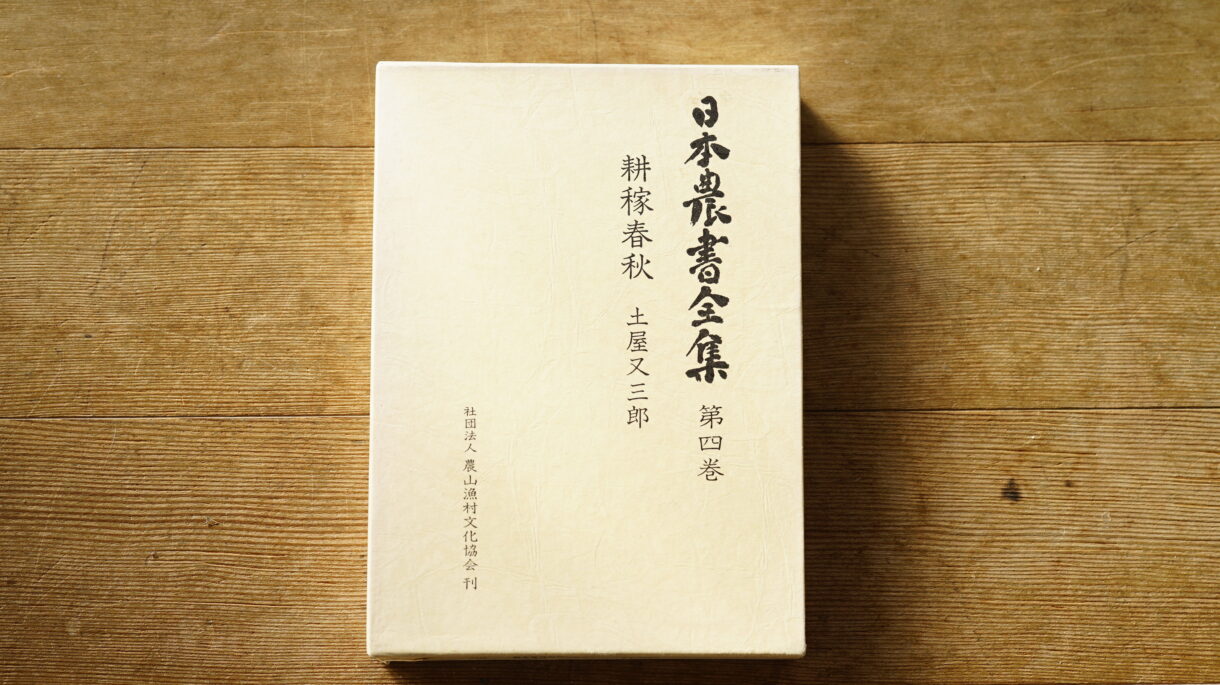

書名:耕稼春秋(日本農業書全集4巻)

著者:土屋又三郎

発行:農山漁村文化協会

|書籍紹介

耕稼春秋(こうかしゅんじゅう)は江戸時代の1707年に、加賀藩(石川県)の土屋又三郎が農民たちに向けて書いたものです。この日本農書全集第4巻は耕稼春秋の全7巻とその解題が掲載されていて、すべて現代語訳で読むことができます。

当時の北陸はこうした農書の多い地方として知られていました。それは全国的にみれば農業の先進地に及ばない中間地として、新しい技術段階に入った者と古い技術段階にとどまる者との格差が大きかったことを意味しているそうです。

加賀藩では武士が農村を支配するのではなく、百姓の有力者に村々の管理を委ねていました。その役職を十村(とそん)といいます。祖父の代から十村を勤める家に生まれた又三郎もまた、おもに農業の生産指導を担っていました。そうして30年がたった1694年、詳細な記録のない事件ののちに、又三郎は十村を解任、平百姓に格下げ、ほどなくして髪を剃って隠居しその23年後に死去しました。

又三郎は十村を勤めているあいだから農事研究の意欲を持っていて、精農や古老から教わったり自らも実践を繰り返したりしていました。そんな彼が時間的余裕のある剃髪生活のなかで書き上げた、後世に名を残す農書のひとつがこの耕稼春秋です。

全7巻からなる本書は、1697年に公刊された大著『農業全書』に大きく影響されていて、栽培法や農事暦からはじまり、田の面積の計算方法から税計算といった行政知識まで、幅広く取り扱われています。これは農民の知識や技術を向上させたい藩の方針のもとで、各地域の十村や上農を中核農家として指導力を発揮させるよう再教育することが目的だったと言われています。

|なぜ手に取ったか

数年前、たまたま目があった一冊の本を地元の図書館で手にとりました。『江戸日本の転換点 水田の激増は何をもたらしたか』という本です。戦国の世があけてから概ね平穏とよべる江戸時代になり循環型のエコな社会を築いた、という一般のイメージに対し、実態は持続可能性のほころびのようなものがそのときすでに深層には流れていたのではないか、そんな提言が書かれた一冊でした。

そのなかで、個人的にわたしが一番驚いたのは第一章「米の多様性」という12ページです。端的にいえば、「かつての田んぼは色とりどりであった」ことが書かれていました。そして、その重要な参考文献のひとつがこの耕稼春秋でした。なにかを学ぶならできるだけ原著にあたりたいと思っていて、最近ようやく手にすることができました。

耕稼春秋には宝永年間(1704-1711)ごろの石川郡における米の品種が記されています。収穫時期の違いからくる早稲、中稲、晩稲の3分類があり、その数は合計で82品種ありました。そして耕稼春秋が著されてから30年ほど経ったころに『郡方産物帳』という書物を加賀藩がまとめています。史料館にお願いをして原著のコピーをいただいたものの自分には読めなかったのですが、そこには品種名 / 芒(のげ)という穂先の毛の有無 / 籾の色 / 芒の色 / 味 / 収穫期間といった6項目が記されているそうです。記載された112品種のうち、55品種の籾の色は白 / 薄白 / 黄白といった今でも一般に目にしているもので、残りの57品種は赤 / 薄赤 / 赤黒 / 黒 / 薄黒といったものでした。そして半数以上のお米には芒があり、その色もまたさまざまだったようです。

また『江戸時代中期における諸藩の農作物 - 享保・元文 諸国産物帳から -』は圧巻の史料でした。簡単に紹介すると、享保20年(1735年)から元文3-4年(1738-1739年)にかけて、全国の大名領などでそれぞれの産物を調べた「産物帳」が編纂されたそうです。それらの中で保存がされていた一部(編者曰くおおよそ1/3)に記載のあった農作物の名前がひたすら書かれている書物です。稲に限らず野菜も果樹もあり、ただただ驚きの一冊でした。そこでは白 / 赤 / 黒のほかにも青の名がつく品種もほぼ全国的に確認できます。「青稲」、「青からぶんこ」、「青タチカルコ」などですが、緑という意味の青だったのかな、緑糯という古いお米は見たことがあるし、と勝手に想像しています。

それから、江戸時代よりも以前はどうだったのか。もしかしたら間違った理解かもしれないけれど、『森と田んぼの危機』によればもっと品種のバラつきは大きかったようです。具体的には、奈良・平城宮跡遺跡から出土した炭化米の標準偏差ばらつきはコシヒカリの5倍でした。そしてその5倍という数字は、明治時代にあった100の品種をランダムに取り出し炭化させたものと同程度だそうです。つまりそのエリアだけで100品種ほどあった、というわけではきっとないのだろうけど、それに近いという理解をしていいのかなと思いました。

水田を埋める稲穂の色は、一色ではなかった。「瑞穂の国」では、白い米だけでなく、赤や黒などもふくめた、バラエティに富んだ米が育てられていた。それが、開発期に広がった田園風景の現実の姿だったのだ。

『江戸日本の転換点』

|どう思ったか

「はじまりの味噌」というお味噌を、友人の藤原みそこうじ店さんと一緒につくっています。わたしたち禾の自然栽培のお米と大豆をつかって、藤原さん(わくさん)が野生麹菌と沖縄の海水塩で夏に仕込む玄米味噌です。

ここには2つの観点があって、1つは自然栽培と野生麹菌のつながり。野山にただよってきた菌たちがより馴染み好むのは、肥料や農薬といった現代技術で育ったものではなく、その土地の力だけで育ったもののように感じるということ。もう1つは在来種と野生麹菌のつながり。これも同じ理由で、菌がどういったものを好むかといえば、より長くその土地に馴染んでいったもののようだということ。それが、わくさんが日々の菌とのかかわりで感じていたことでした。そしてその菌の好みは人が食べておいしいかどうかとは関係がないようだ、とも。

わたしは米農家としてこれまで10品種以上の稲を育ててきました。その多くが在来種とよばれる明治時代ごろの品種です。正直にいえば、食べておいしいと思えるものは多くありませんでした。素朴であると表現することができるかもしれませんが、粒は小さく、味はあっさりというよりたんぱくです。米農家が育てる品種を選ぶときの基準は主に2つで、おいしいか?そしてたくさんとれるか?ですが、わくさんの話を聞いて思ったのは、そこに第3の基準があるのではないかということです。つまり菌が好み、おいしいお味噌に醸してくれるかどうかです。

規模の割合でいえば、日本の田んぼから在来種は消えたといって差し支えないといった記述をどこかの本で読んだことがあります。それがまた、もしわたしたちの試みが本当なら、昔はよかったという懐古主義ではなく、今わたしたちが食べても新しくおいしいものとして見出される稲があるかもしれない。そんな考えに至って以来、小さな米農家ではありますが、ささやかな使命感のようなものを抱いています。

そしてそんな在来種の中には、穂先の毛である芒のあるものもたびたびありました。黄金色に染まる秋の田んぼの一隅にそうした在来種の白や黒がよく映える、そんな不思議で美しい風景を初めて見たときのことを今でもよく覚えています。米をつくるために育てている稲の、そのものの立ち姿をただずっと見ていたいとすら思いました。それから自分のなかで、「はじまりの味噌」は目的のようでありながら同時に、在来種を育てつづけていく手段であるかのような感覚があります。

ちょうど時を同じくして前述の本に出会いました。色彩豊かな田んぼをほんのわずかでも想像できた自分がそこで思ったのは、それを見てみたかったということでした。かつての田んぼは今のような機械農業に適した四角ばかりではなく、もっとさまざまな形をしていました。よりそれぞれの地形に沿ったものだといってよいと思います。そこで育てる稲には早稲から晩稲までがあり、籾も芒の色もさまざまで、畔には大豆や稗を植えていた。今よりも田はもっと身近で、そしてある種の強い覚悟をもって向き合っていたであろう色彩豊かな田んぼとその美しさを、わたしは見てみたかったのです。

もちろんいまの黄金色の農村風景も美しく満ち満ちています。一米農家としてそれを実現するための努力や苦労もすこしはわかってきたような気がしています。しかし、それがわたしたちの原風景になったのは明治の中期ごろからです。それ以前に生きた人たちは、もっと多様で色があふれた風景のなかで暮らしていたのです。そんな農民たちにとっての当たり前や価値観は、それだけでも今とはきっとまたぜんぜん違ったものだったのではと想像します。決して楽ではない農の暮らしにあった豊かさと楽しさの深みを、自分はいつか味わえるんだろうかと思います。

農民というものは、朝に霧を払って田に出かけ、夕に星空を見つつ帰路につくものである。また、遠方にゆき、あるいは野山で働いていて、少し休もうとするとき枕にするのは、あぜである。そのような暮らしのなかにこそ楽しみがある。

『耕稼春秋』

この蒜山に移住する前には広島の農村に住んでいました。お借りしていたのは明治時代から続くという大きな古民家で、そこには一枚の古い写真が残っていました。それは昔のその家を撮ったもので、茅葺きの屋根に牛や鶏がいて、周りのいろいろなものが生活の用にそった美しさを抱いているような、そんな写真でした。中でもわたしが一番驚いたのは、今よりもずっと裏山が遠かったことでした。

地元の人たちはみな、昔は山で遊んでいた、ここにもあそこにも山に入る道があった、と言います。それくらい山の資源は生活に密接で重要なものでした。いまでは蔓草に覆われて、藪化して、道という道もなく、倒れた木々がそのままに朽ちているような暗い裏山も、かつては光の入る山だったはずです。それは色彩豊かな田んぼと同じように、自分が見てみたいと思った明るい裏山です。人が関わることのない雄大な自然ではなく、人が自ら手を入れて心地よいと感じるような里山としての自然に、わたしはずっと憧れているんだろうなと思います。

ちょうど9年前の今ごろ、宮古島でパーマカルチャーの講座を受けたことがあります。たくさんのことを学び、正直なところ未だに咀嚼できていないようにも感じていますが、心に深く残っているお話がひとつあります。それは人間の奥底には死への恐怖と永続への希求のようなものがあるのではないか、そしてそれは自然と深く結びつくことで得られる感覚によって満たされるのではないか、というものでした。会社員を辞めて東京を離れて1年ほどの当時のわたしには難しいお話でしたが、なんだかよくわからないけれど、いま自分はものすごいことを聞いている気がする、そんなことを思っていました。

あれから地方に移住をして農家になって、より自然が身近になりました。四季のめぐりにあわせてそのときどきの営みを粛々と繰り返していると、その日々こそが愛おしい本質のようにも思えてきます。豊作もあれば不作もある、ほとんどの時間をひとりで過ごすのだけれどなぜかさみしくもなく賑やかなようにも感じられる。田んぼという自分が関わった小さな自然のなかで、それが周りの風土にも馴染んだものであればあるほどに、右も左も、上も下も、どこにもない。ただありのままの生をこのまま続けていけたらいいなと思うときにふと、宮古島で聞いたお話が体感的にもわかるような気がすることがあります。

呼吸をする土壁の家で不思議と心が落ち着くように、自然素材の衣類が肌にあうことがあるように、本質的であるがゆえに今でも変わらない合理性を伴った自然との関わり方がもっともっとあるのではないかと思います。

|参考書籍

耕稼春秋(農山漁村文化協会)

江戸日本の転換点(NHK出版)

享保元文諸国物産帳集成 第1巻 郡方産物帳

稲学大成 第3巻 遺伝編(農山漁村文化協会)

江戸時代中期における諸藩の農作物(安田健)

森と田んぼの危機(朝日新聞出版)

自然により近づく農空間づくり(築地書館)